『つかまらせる(しゃがませる)』⇒安定性!

前回までの続きで、今回からは、ラフティングツアーにおいて激流の中で「お客さんにボート内で、つかまってもらうスタイル(方法)」の具体的な長所や短所(リスク)について説明していきたいと思います♪

そもそも、なぜ、激流中でお客さんにボートに付いているロープにつかまってもらうのでしょうか??

これは誰が考えてもほぼ同じ答えがすぐに出てきます。

そうです!

まず、第一にボートの外に落ちないようにしてもらうためです!

単純明快ですね(笑)

では、なぜお客さん(ガイドもね♪)はボートの外に落ちてしまうのでしょうか??

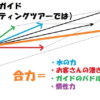

それは、「何らかの力」がお客さん、もしくはボートに働き、その結果バランスを崩してしまい落水してしまうのです。

「なんらかの力」というのは、波だったり、ホールのバックウォッシュだったり、岩などの障害物だったりするわけです。

「バックウォッシュ」についてはこちらの記事を参考にどうぞ♪ ⇒『なぜボートは転覆するのか? 』

ボートの中の一人だけが、バランスを崩すこともありますし、2~3人同時に崩す事もあります。

時には、ボートごと全体(乗っている全員を含めて)でバランスを崩してしまうことだって当然あります。

その場合には「人の落水」ではなくて「ボートの転覆」という結果に終わることもあるのです!

特にこの「何らかの力」がボートの真横方向から働きかけてきた場合に、その「落水」だったり「転覆」といったリスクが高まります。

逆に、その「何らかの力」がボートの正面方向から向かってくる場合、さらに激流の構造が、単純で、さらに落差の少ない平面的なものであるなら、かなり激しい激流であっても、「つかまらずに(しゃがまずに)ガンガン漕がせて」下ることは十分に可能となってきます。

もちろん、その「漕ぎ手」のレベルによって、どこまでの激流をいけるのかは大きき異なってくるのですが・・・。

今回も動画を使って比較したいと思います!

まずはこちらの動画。四国の吉野川でのラフティングツアーでの様子です。つい先日の雨で川が増水していたときのものです(ガイドは私です)

増水していたため、その流れは速く、パワフルなものでした。しかし、その「構造」は単純なものであったため、このように漕ぎ抜けることが出来ました♪

一方、こちらの動画。

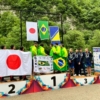

オーストラリアのタリー川でのもの。前回の記事でも紹介した「構造が複雑」な激流「ステアケース」です。(最初のボートが私です)

こちらの激流。上の動画と比べると、こちらのほうが流れが遅く、そのパワーも弱いです。

しかし、その「流れ」、「激流の構造」が複雑なため、お客さんがバランスを崩しやすく、落水するリスクが高い場所が多数存在するのです。

そのため、私は「お客さんの安定性」を優先し、全部漕がせるのではなく、要所々々では、ボート内でつかまったり、しゃがんでもらいました。

激流を下る際に、ガイドは

「この激流はどんな構造になっているのか??」

と、激流の中で起こりうる様々なリスクを考えます。

そして、

「あそこの箇所では、お客さんが前に飛びやすいな・・」 とか

「あそこの場所では波が少し横から当たってくるな・・・」とか

「途中のあの落ち込みでは、ボートの角度を少し右に向けないと、いいコースに行けないから、そうなるとあの落ち込みではお客さんが横に振られて落ちるかもしれないな・・・」

などと想像するのです。

もしくは「今日のお客さんはバランスがいいから、あの程度なら大丈夫だ!」

「今日はちょっと年配のかたが多いから、無理はできないな・・・」

と考えプランを練るわけです。

それにより「ガンガン漕いでもらう方法」を選択したり、

もしくは、 お客さんのボート内での安定性を重視し、「つかまってもらう(しゃがんでもらう)方法」を選択したりするのです。

もちろん、この「基準」は各ガイドによって千差万別なものとなってくるのですが(笑)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません